障害者の雇用というものが少しずつ浸透してきており、厚労省の発表では、

令和6年度の雇用率達成企業は46%と半数近くの企業で障害をお持ちの方を雇用している企業が増えてきました。

しかし、「障害者雇用とは何か」「一般雇用と何が違うのか」が十分に浸透していない現状もあります。

そこで今回は、障害者雇用の基本や条件について詳しく解説します。

- 一般雇用と障害者雇用の違い

- 障害者雇用の条件(障害者手帳、労働時間、雇用形態)

- 障害者雇用のメリット・デメリット(合理的配慮、給与、支援機関)

- オープンとクローズ、それぞれの働き方の特徴 障害者求人の探し方

障害者雇用とは

障害者雇用はどういった目的で出来たのか概要から解説してきましょう。

障害者雇用制度の目的

障害者雇用という制度の目的は、企業や自治体などで雇用をする際に、差別を解消するために出来た仕組みです。

実際にこの制度ができる前は、障害があることを理由に採用されないといったことが起こっていました。こうした差別的な扱いをなくすために制度ができたという歴史があります。

障害者雇用制度の特徴

障害雇用制度の大きな特徴は「合理的配慮を受けることが出来る」ということです。

合理的配慮とは、

企業が障害に対して環境などを配慮することにより、平等に働くことが出来るようにすることを言います。

後程詳しく解説します。

こうした配慮があることで、働きやすい配慮してもらえるため、継続して働くことが出来るようになるというメリットがあります。

障害者雇用としての働き方をの条件を見ていきましょう。

障害者雇用制度を活用するための3つの条件

条件としては大きく3つあります。

- 障害者手帳を所持していること

- 週20時間以上働いてる又は予定であること

※障害の種類や等級によって異なる - 直接雇用されていること

障害者手帳を取得していること

障害者雇用の対象者は身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神福祉手帳を取得されている方に限定されています。

障害者手帳は日常生活において支障があること証明するものとして、行政が発行しています。そのため、障害の有無の確認のために活用しています。

つまり障害者手帳を所持していないと障害者雇用の求人等には応募できません。

手帳がない方の就職についてはこちらから↓↓

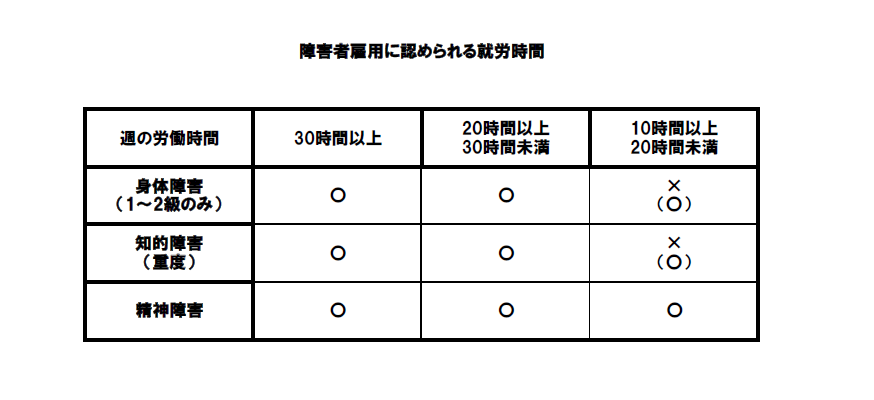

週20時間以上働いてる又は予定であること

現在の制度としては、障害の種類と等級によって就業時間の基準は異なります。

上記の表を参考にしていただき、ご自身の障害に合わせた働き方を検討をしてみて下さい。

ただし、10時間以上の労働時間の場合はわかりにくいので注意しましょう。

直接雇用であること

直接雇用というのは、働く企業と直接雇用契約を結んでいることを言います。

具体的に言えば、派遣会社から派遣されている場合は、障害者雇用として判断できません。

そのため配慮等に関しても受け入れてもらえないもあります。

派遣社員の取扱に関してはこちらを参照ください。↓↓

では通常の雇用と障害者雇用はどう違うのかより具体的に説明していきます。

一般の雇用と障害者雇用の3つの違い

一般的な雇用と障害者雇用には3つの大きな違いがあります。

- 職場環境などの合理的配慮をしてもらえる。

- 給料に差が出ることがある。

- 支援機関のサポートが受けられる。

職場環境などの合理的配慮をしてもらえる

先程もふれましたが、会社は社員から要望があった場合には、平等に働けるように配慮を検討することを義務付けられています。

では具体的に合理的配慮とはなんでしょうか

合理的配慮とは

合理的配慮とは社会的障壁を取り除くために必要なサポートのことです。

少しわかりにくいので、事例を使ってみていきましょう。

Aさんが就職をしたときに、月に1回病院への受診のために早退が必要だった場合

それを会社は可能な範囲で承諾する必要があるという事です。

ただし、求めている配慮が会社側が不利益や負担が大きい場合は会社も断ることが出来ます。

その際は話し合いをしてお互いの妥協点を見つけていくことが重要です。

今回の事例でいえば、曜日や時間の調整などが考えられます。

他にも合理的配慮については、企業の受け入れ範囲はさまざまで下記の配慮なども良くあります。

- 働きはじめは不安だから短時間から始めたい

- 休憩は車で一人でゆっくりしたい

- イヤホンを付けて仕事をしたい

- パーティションを付けて集中したい

など

どういった配慮ができるかは企業によって違いますが、まずは会社に伝えないと配慮はうけられません。

困っていることを相談をすることから始めてみましょう。

合理的配慮の伝え方に迷ったらこちらから↓↓

支援機関のサポートがつけられる

「就労移行支援事業所」、「障害者就業・生活支援センター」など、障害をお持ちの方向けの就職をサポートしてくれるサービスがあります。

こうした支援機関では、就職活動~職場の定着支援までサポートや配慮の交渉を企業としてくれるため就職活動をスムーズに進めることが出来ます。

こうしたサービスは無料で受けることができるので検討してみると良いでしょう。

就職サポートをしている機関はこちらから↓↓

障害者雇用の働き方の選択

障害者手帳をお持ちの方は2種類の働き方を選ぶことができます。

それが「オープン」と「クローズ」という働き方です。

オープンとは:障がいがあることを会社に明かして働くこと

クローズとは:障がいがあることを会社に隠した状態で働くこと

障害者手帳を持っていても一般の求人に応募することは可能であるため、障害について明かすか隠すか働き方を選ぶことが出来ます。

ですが、オープン、クローズともにメリットとデメリットがありますのでご紹介します!

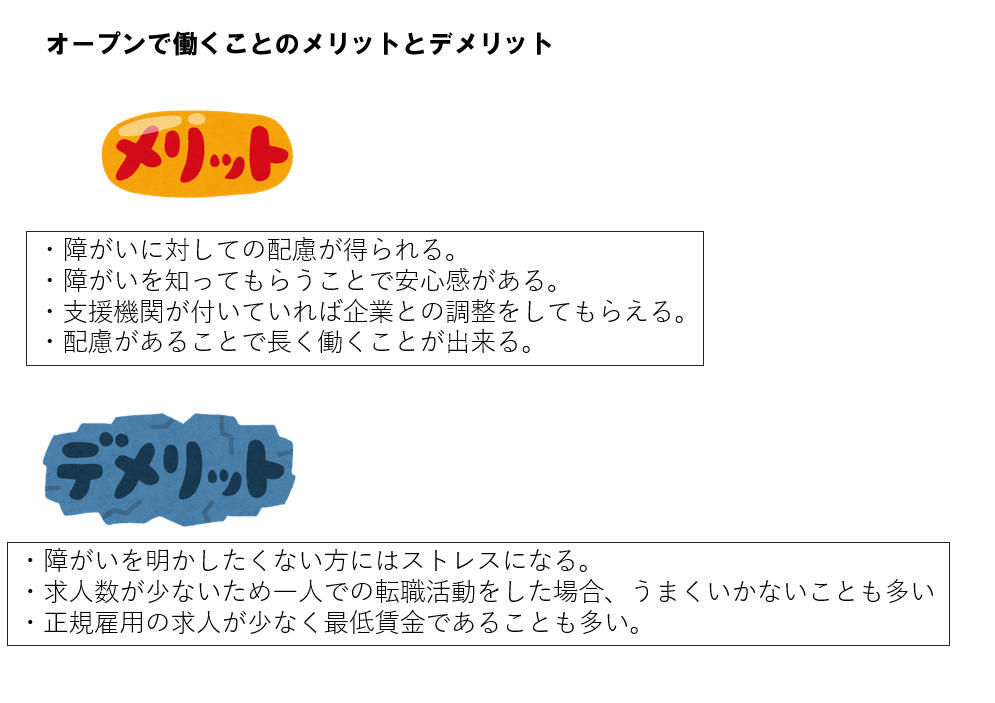

オープンのメリット、デメリット

最大のメリットは、やはり【合理的配慮をもらえる】ことです。

的確な配慮があることで、長く働くことが出来る可能性が高まります。

最大のデメリットとしては

一般と比べると【求人数が少ない】ことと【最低賃金の求人が多い】ことです。

選択肢が少ないため希望の職種に付けないこともあります。

ただしデメリットは転職エージェントや支援機関を活用することで解決することもあります。

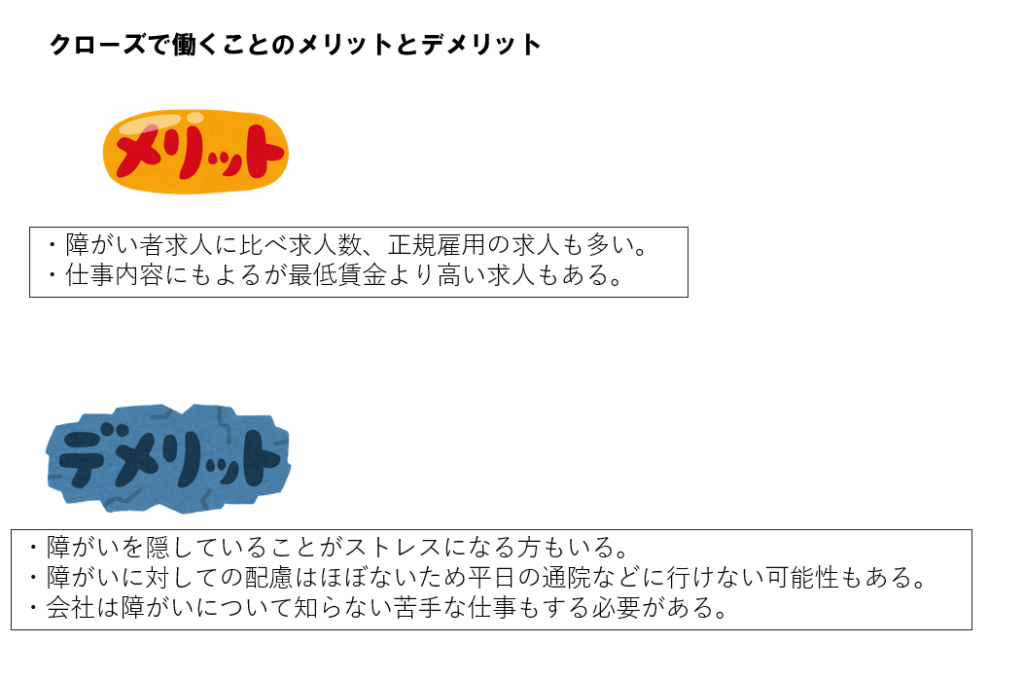

クローズのメリットとデメリット

最大メリットとしては

【求人数が多い】ことです。ご自身が希望職種が掲載されている確率が上がります。

デメリットとしては

障害があることを隠していることの【ストレス】や【仕事に対して配慮がない】ことは大きいです。

働き方はオープン、クローズどちらがいいのか

オープン・クローズはどんな人にお勧めするのかをまとめていきます。

・障害に対して配慮をしてもらいながらストレスを少なく働きたい方

・支援機関にもサポートしてもらいながら働きたい方

・長く安定して働きたい方

など

・配慮より給料を優先して働きたい方

・障がいを周りに知られたくない方

など

私はオープンでの働き方をおすすめしています。

理由は配慮がないことでのストレスによって、長く働くことが出来ず転職を繰り返すよりストレスが軽減された状態で働き続けるほうが安定していると考えます。

自分がどういう環境や条件で働きたいのかを考えて決めていきましょう!!

障害者専用の求人の探し方

障害者求人は、ハローワークや障害者専門の転職エージェント、などで探すことができます。

ハローワーク

ハローワークは「最も公益性が高く」、「最も求人が多い」ことが特徴です。

「専門援助窓口」という障害をお持ちの方の相談窓口が設置されるのでいつでも相談ができます。

また難易度低めの求人が多く掲載されていることもあり、スタートとしてはハローワークで探し始める方も多いですね。

障害者専門の転職エージェント

一般の求人でも増えていきましたが、転職エージェントに登録することも大きな選択肢になってきました。

転職エージェントのメリットはハイクラスの求人が多いことです。

ハローワークよりは求人が少ないですが、給料が良い求人も多いことが特徴です。

近年では

大手転職サイトで有名なマイナビ系の転職エージェント

こちらも転職サイトの大手doda系の転職エージェント

といった一般求人を取り扱っているような大手の企業なども障害者専用の求人を取り扱うようになってきました。

こうした転職エージェントを活用することで、よりハイクラスの求人にである可能性があります。

ただし、ご自身のスキルや経験によっては、マッチングを受けられないことがあるので、エージェントだけに頼るには注意が必要です。

その他のエージェントはこちらから↓↓

まとめ

・障害をお持ちの方でも働きやすい環境を目指すための働き方が障がい者雇用

・障害者雇用の一番のメリットは障がいに対しての配慮があること

・デメリットは転職エージェントや支援機関を活用することで解決ができる

・障害を明かさないクローズより、障害を明かすオープンの働き方がおすすめ

障害者雇用は、障害のある方が能力を発揮し、社会参加を促進するための重要な制度です。

ご自身の状況に合わせて、オープンまたはクローズの働き方を選択し、ハローワークや転職エージェントなどの支援機関を活用しながら、自分に合った働き方を見つけましょう。

コメント