「障害者雇用のいちばんの特徴は、合理的配慮があること」このブログで何度もお伝えしてきたフレーズです。

しかし合理的配慮に関しては人によって捉え方が違い、会社が何をどこまでの配慮をする必要があるのか明確な答えがない問題でもあります。

そこで今回は企業目線での合理的配慮の考え方についてまとめていきます。

この記事を読むことで、会社として受け入れるための基準作りのヒントに繋げてください。

- 合理的配慮は法律によって定められている

- 合理的配慮がある事で、働く側の不平等さがなくなる

- 合理的配慮の内容は、労働者によって変わる

- 会社の負担を減らすためのコンサルタントの活用する

合理的配慮とは

合理的配慮は、障害者雇用に関しての法律「障害者雇用促進法」というものに記されている法律です。

ある労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である。労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

条文を見ても分かりにくいので、要約すると・・・

障害を持っている方が、障害を理由に働けないことが無いように労働者が求めた際、可能な範囲で会社が配慮する必要がある

というものです。

具体的な合理的配慮の内容

これまでの私が経験してきた、配慮内容について一部ご紹介します。

- 定期通院のための欠勤、遅刻、早退を了承する

- 社内のバリアフリー化

- 車いすに対応出来るよう、オフィスのレイアウト変更

- マニュアルの作成又はマニュアル作成の時間確保

- 社内の漢字にルビを振る

- 視覚障害の方向けに読み上げソフトの活用

一例ですが、企業側で了承をいただいたことがある配慮を上げてみました。

費用の掛かりそうなバリアフリー化では、工事はせずにお手洗いの補助具やスロープを用意してもらいました。

仮に工事が必要な場合は、一部国から助成金が出ることがあります。

詳しくは厚生労働省のホームページから厚生労働省 障害者作業施設設置等助成金についてご覧ください。

こうした合理的配慮は、民間企業は努力義務、公的機関は義務とされております。

そのため民間企業に関して強制力の無い法律のため、意識していない企業も少なくありません。

では企業はなぜこうした配慮を考える必要があるのか。

なぜ合理的配慮が必要なのか

この問いに一言で答えると「平等である」ことです。

なぜ必要なのかを説明するために2つの例を見てみましょう。

車いすを使用している方が面接に来ました。社屋に段差が2段あり、社内に入ることが出来無い事を理由に面接も受けられず、不採用となった

車いすを使用している方が面接に来ました。社屋に段差が2段あり、スロープを付ける事で社内に入り、そのうえでスキルを見て不採用となった。

事例①.②どちらも採用となっていますが、どちらが平等でしょうか。

採用条件をそろえたうえでの不採用だった、後者が平等ですね。

障害がある方が働く際、障害が無い方に比べると働くことに壁が存在する事があります。

障害があっても仕事が出来る方にとっては、上記の事例のような不平等さが出てくることがあり、

「不平等が原因で働く機会を無くさない」ことを目的として、合理的配慮という考え方が必要になったのです。

この合理的配慮を実践するためには課題があります。

合理的配慮の課題

先ほど法律を一部抜粋してみましょう。

・・・その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

つまり、要約をすると

会社は障害を持っている人が働けるように、サポートする必要があります。ただし無理の無い範囲で行うこと

とされており、何をどこまで配慮をする必要があるかなど明確な決まりはありません。

会社、応募者の考え方によって内容が変わってくるため、基準がない分非常に難しい課題です。

ではこの配慮はどうやって決めるのでしょうか。

働く人の合理的配慮の決め方

合理的配慮は基本的には、働く側と企業の話し合いで決めることになります。

応募の場合

応募の段階では、書類選考又は面接時に応募者からの配慮事項について話してもらいます。

社内で検討したうえで総合的に見て、可能な配慮であれば入社することになります。

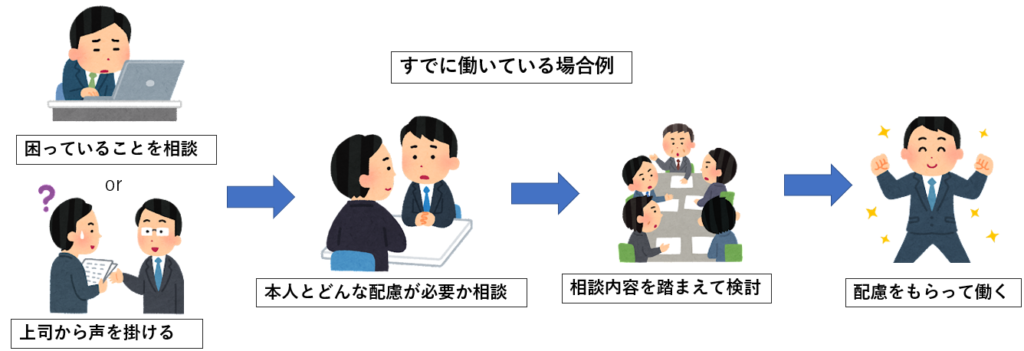

すでに雇用されている場合

すでに働いている方であれば、本人からの申し出又は上司から声を掛けて本人と検討します。

本人から申し出を受けた会社は「受け入れることが出来る項目なのか」「全ては無理だが部分的に配慮出来る部分かあるのか」を検討し、何かしらの対応をする必要があります。

こうした話し合いをする事で、お互いに納得した働き方を見つけて働く事となります。

ではここからは企業が合理的配慮を考える上でのポイントをまとめていきましょう。

合理的配慮事項の考え方

- 出来る限り、相手の要望に添える方法を検討する

- 負担が大きくならない方法を探す

- 許容範囲を想定して決める

働く側の要望を受け入れる方法を検討する

基本的には、働く側の要望を受け入れる方向で検討しましょう。

応募者が障害者枠で応募をする理由は合理的配慮を求めているためです。

全く受け入れないのであれば、そもそも雇用することが難しくなります。

そのため、前向きに配慮内容を検討することから考えてみることが第一です。

負担が大きくなりすぎない方法を探す

しかし希望に沿いすぎて会社の負担が大きすぎると、雇用をするメリットがなくなってしまいます。

ここでいう負担とはコストと人的な負担です。

コスト

設備に関しては莫大なコストが掛かるとイメージがあるかもしれませんが、多くの場合は少しの工夫で最小限に抑えることが出来ます。

仮に「一人の環境で仕事がしたい」という要望が出た場合、どのような方法があるでしょう

- 別に部屋を用意する

- 工事をしてオフィスのレイアウトを変える

などが挙げられます。

上記のような方法が上がりますが、先ほど紹介した助成金を活用するにしても、1人の雇用に対してのコストが掛かりすぎます。

逆にコストが掛からない方法としては

- 在宅勤務をする

- パーティションで区切る

- 勤務時間を変える

など

上記の方法であれば、コストを抑えて配慮をすることが出来ます。

こうした方法はコストが下がる分、仕組みを変えることもあるため、人件費は掛かってしまう事は否めません。

そのためどちらを選ぶかは企業の考え方によって変わります。

人的な負担

これも人件費という意味ではコストに当たりますが、今回は分けて考えたいと思います。

仕組みを変えること、仕事を教えることにも人的な負担がかかります。

特に、特性的に通常より仕事の習得に時間が掛かる方などの場合、伝え方に工夫が必要になるため、現場では通常業務とは別の負荷が掛かることがあります。

こうした人的な負担を踏まえて考えることが重要です。

許容範囲を超えている場合は無理をしない

最初に働いていけるように考えることを第一としたうえで、企業が難しいと判断をしたことに関しては無理に行う必要なく、出来ないことを伝えたうえで相手にも理解してもらう必要があります。

企業が無理をする事で、「雇用を長く続けることが出来ない」「社内の不満を生む」といったトラブルが起こる原因にもなります。

そのため、許容範囲を明確に線引きしたうえで、検討するようにしましょう。

以上のようなポイントを意識する事で、配慮に関して会社側としての意見がまとまりやすくなります。

しかし、慣れていないと「自社の許容範囲がどのくらいか」「どんな工夫が必要なのか」などわかりにくいです。

最後に企業側の支援としてコンサルタントをしておりますので、ご紹介致します。

企業向けコンサルタント

私が行っているコンサルティングは障がい者雇用の企業支援です。

求人の切り出しから求人作成、在職中のスタッフのジョブコーチ支援など制度を知ってもらうことから定着までをワンストップで行っております。

そのため、支援機関を利用していない方に対して新たに支援機関に繋ぐことなく、定着支援をする事が可能です。

もちろん必要に応じて支援機関の紹介や調整を行っています。

さらに面接に同席をしてアドバイス、助成金の申請サポートや代行など、

企業向けに障害者雇用のハードルを下げるお手伝いをさせていただきます。

契約方法はスポット、顧問両方に対応しております。

企業向けの障害者雇用コンサルタントをぜひご検討下さい。

詳細はこちらから↓↓

まとめ

- 合理的配慮は努力義務だが、障害者雇用をする上では欠かせないポイント

- 配慮をする事で、働く側の不平等さがなくなる

- 合理的配慮の内容は労働者によって変わるため、企業としての出来ることを明確に必要がある

障害について理解をしていないと、配慮なのかわがままなのか区別がつきにくいところです。

全てを無理と拒否をしても雇用は出来ませんし、配慮すると負担が掛かってしまう。

出来るだけ企業の負担を減らして、雇用が出来るように取り組みをしておりますので、まずはご連絡下さい。

コメント